晨光未亮时,图书馆的台阶上已响起轻轻的诵读声;深夜自习室里,总有盏灯坚持到闭馆音乐响起。同学们都知道这个身影——她是自治区人民奖学金的获得者汉语2214班的王淼。没有惊天动地的壮举,她只是用上千个日夜的坚持,诠释了何为“把平凡做到极致”。

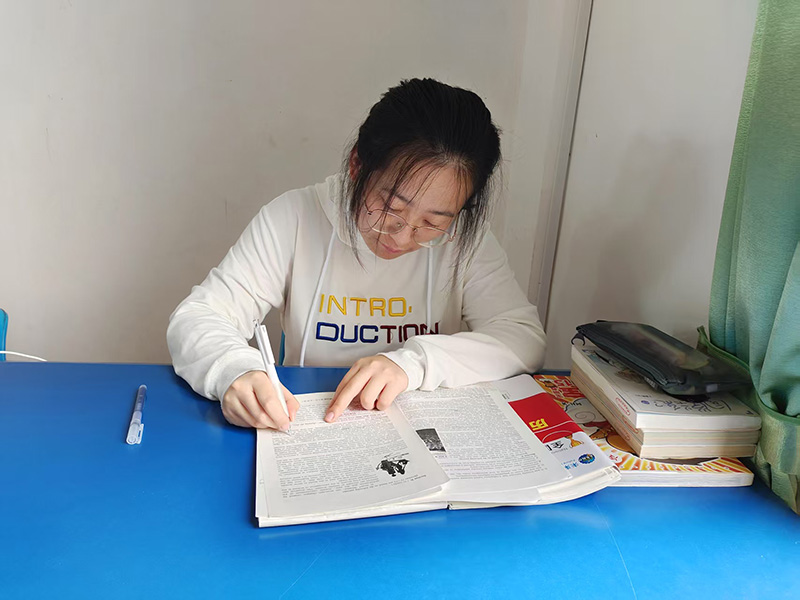

优秀学子王淼

课桌方寸地:织就知识的经纬

她的笔记本在同学间流传为“教科书范本”:蓝色字迹工整记录课堂要点,红色批注标记发散思考,绿色荧光笔勾连起不同课程的交叉知识点。古代文学课上,当老师问及《文心雕龙》的当代价值,她能结合心理学“心流理论”提出新解。

学习剪影

时光刻度:每一分钟都在生长

窗边那张贴着便利贴的书桌,默默见证着她的时间哲学:晨起背诵的便签按周更换,从《诗经》篇章到语言学概念层层递进;电脑壁纸是自制的“季度学习树”,已完成的目标用绿叶标记,待研究的领域以花苞标注。

2024年寒冬,她在返乡火车上完成了大学生创新创业论文。硬座车厢摇晃的桌板、手机里缓存的文献、不断续杯的茶包,构成了特殊的“移动自习室”。列车长见证这个女孩在三十小时旅程中,写完最后一个句点时恰好朝阳初升。

知识的光照向更远地方

奖学金获奖名单公布时,她正在给家乡孩子线上辅导作文。“分析课文和讲解作业,能让我把知识嚼得更碎。”屏幕那端,偏远地区的中学生透过她的镜头,第一次看到大学图书馆的穹顶,听她讲述《平凡的世界》里“知识改变视野”的力量。

在这个追求速成的时代,她像一株耐心扎根的植物,以墨香为养分,将每个平凡的日子沉淀成年轮。正如她在奖学金感言中所写:“真正的成长,是今天比昨天多读懂一行注释,多点亮一个问号。”这或许正是高等教育最本真的模样——让每个愿意沉淀的灵魂,都能在时光里酿出自己的光。